Language

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

Country/Area

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

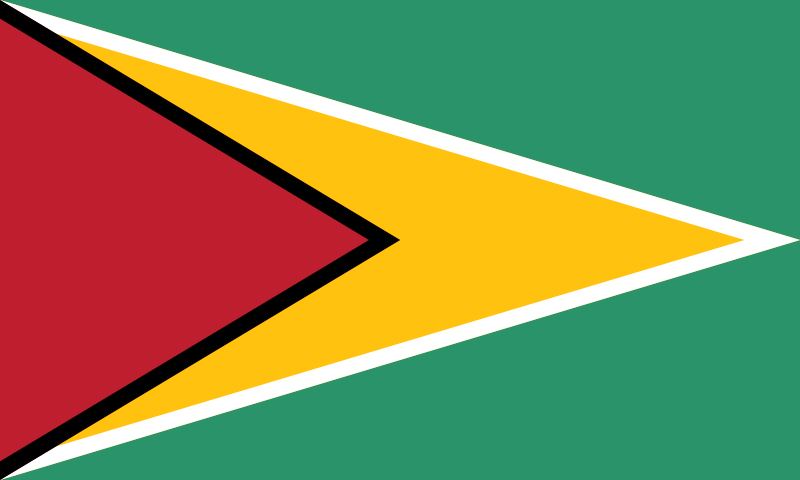

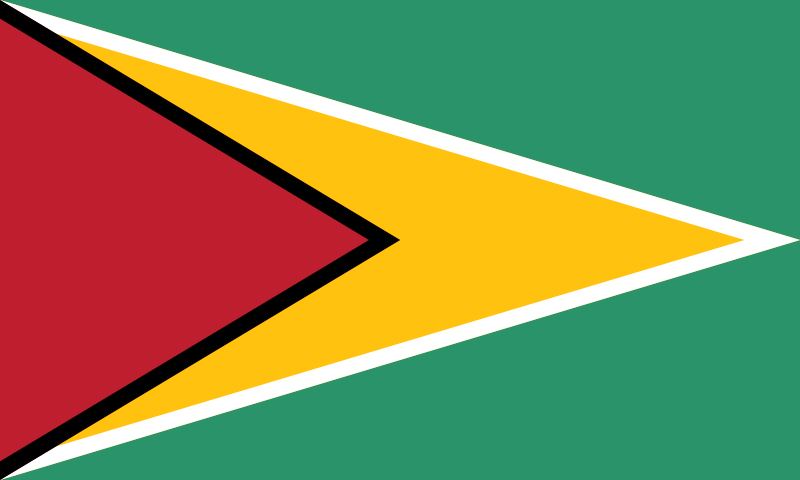

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

No result found

من الفئران إلى البشر: كيف غيّر اكتشاف الميوستاتين العلم؟

يعتبر الميوستاتين على نطاق واسع العامل الرئيسي الذي يتحكم في نمو العضلات. يتم ترميز هذا البروتين بواسطة جين MSTN في جسم الإنسان. ومنذ اكتشافه من قبل العلماء في عام 1997، استمرت وظيفته وتطبيقاته المحتملة في جذب انتباه المجتمع الأكاديمي.

تاريخ اكتشاف الميوستاتين

تم التعرف على جين الميوستاتين لأول مرة في عام 1997 من قبل علماء من بينهم سي جين لي وألكسندرا ماكفيرون. وقد استكشف الباحثون تأثيراته من خلال إنشاء فئران تفتقر إلى هذا الجين (وتسمى "الفئران القوية")، والتي كان لديها ضعف كتلة العضلات لدى الفئران العادية.يمكن للعديد من أنواع النباتات والحيوانات إنتاج الميوستاتين، مما يوضح ميزته التطورية للكائن الحي.

بنية وآلية عمل الميوستاتين

يتكون الميوستاتين البشري من وحدتين فرعيتين متطابقتين، تحتوي كل منهما على 109 بقايا من الأحماض الأمينية. يحتاج شكله النشط إلى الانقسام بواسطة البروتياز ثم الارتباط بمستقبل النوع الثاني المنشط، وبالتالي بدء سلسلة من مسارات إشارات الخلايا التي تؤدي في النهاية إلى تثبيط نمو العضلات.

التأثير في الدراسات الحيوانيةتأثير الطفرة

أظهرت الأبحاث التي أجريت على الميوستاتين أن الطفرات يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من النمط الظاهري البيولوجي المختلفة. على سبيل المثال، بعض سلالات الأبقار التي تفتقر إلى جين الميوستاتين سوف تطور "عضلة مزدوجة"، مما يزيد من كتلة العضلات ولكنه يجلب أيضا مشاكل في الإنجاب.أداء الحيوانات الأخرى

تظهر الحيوانات التي تفتقر إلى الميوستاتين، مثل البودل والأرانب، نموًا عضليًا كبيرًا، ولكن هذا يأتي مع مخاطر صحية.

الأهمية السريرية والإمكانات العلاجية

لا تقتصر دراسة الميوستاتين على الحيوانات، بل لديها أيضًا إمكانات مهمة للتطبيق على البشر. وأظهرت دراسات حديثة أن تثبيط نشاط الميوستاتين قد يوفر خيارات علاجية لأمراض مثل ضمور العضلات. لقد ثبت أن الأجسام المضادة أحادية النسيلة ضد الميوستاتين تعمل على زيادة كتلة العضلات لدى الفئران والقرود.تأثيرات التمارين الرياضية ونمط الحياة على الميوستاتين

تؤثر التمارين الرياضية بشكل مباشر على مستويات الميوستاتين، حيث تعمل التمارين الرياضية النشطة على تقليل تعبير الميوستاتين، في حين ترتبط السمنة بمستويات أعلى من الميوستاتين.