Language

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

Country/Area

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

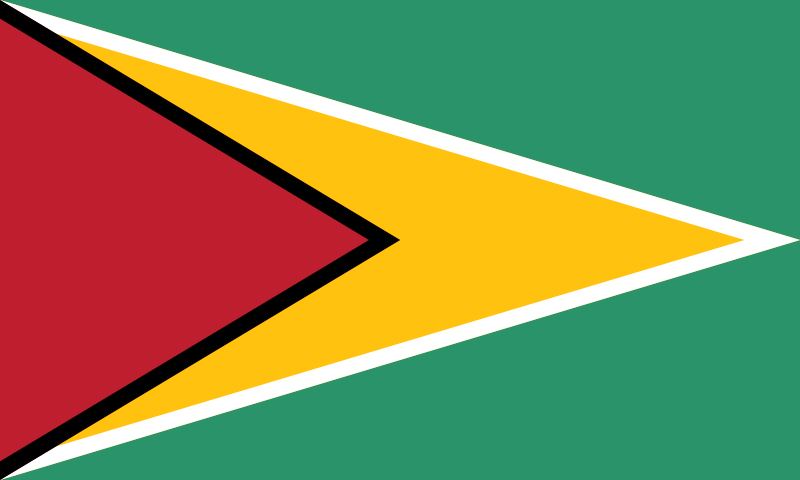

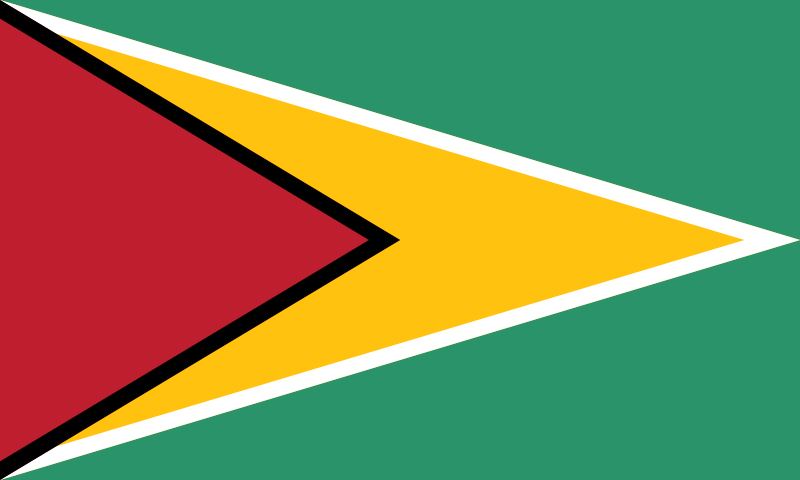

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

No result found

中絶の問題は歴史的に、女性の権利、道徳法、医学、宗教的信念の間で重要な論争の的となってきたテーマである。英語圏の国々では、この議論は2つの陣営に分かれており、しばしば「選択の権利」派と「中絶反対運動」派と呼ばれる。中絶賛成派は女性の自主性と妊娠に関する決定権を強調する一方、中絶反対派は胎児には固有の価値と生きる権利があり、ほとんどの場合、あるいはすべての場合において中絶は不道徳であると主張する。こうした立場は世論に影響を与えるだけでなく、法律の発展にも影響を与えます。

中絶問題の本質は、人間の生命の始まり、胎児の権利、そして女性の身体の完全性に関するものです。

古代の景色

古代では、中絶や幼児殺害についての議論は、家父長制社会や、家族計画、性別選択、人口抑制、財産権などの問題に影響を受けることが多かった。このような状況では、潜在的な母親と子どもの権利は通常、中心的な問題とはみなされません。人間の本質、魂の存在、生命の始まり、人間のアイデンティティの始まりに関する古代人の考えは、今日でも依然として重要です。今日と比較すると、古代の概念はより単純化されており、現代の倫理的な議論と完全には一致していない可能性があります。

多くの法制度では、胎児や受精卵には人間と同じ法的地位が与えられていないため、古代文化では中絶を検討する際には母親の権利に重点を置くことができました。しかしながら、法的地位が異なるため、胎児が「人」とみなされるかどうかについての論争は残っており、社会文化の進化に伴って議論され続けています。

多くの法制度では、胎児は法的に能力のある「人」とはみなされず、胎児の権利は生まれた個人の権利とは比較にならないことがよくあります。

現代の法的および倫理的議論

現在の中絶論争には意見の対立だけでなく、法的側面も含まれています。ニューヨーク州では、歴史的なロー対ウェイド事件で当初は女性の中絶の権利が認められたが、その後のドブス判決でこの事件は覆され、中絶の権利が州に返還され、州法に大きな変化がもたらされた。この決定は、特に女性の選択肢を制限する可能性があるとして、生殖に関する権利についての懸念を引き起こしている。

中絶に関する現代の議論では、女性の身体的自立の権利と胎児の潜在的な権利とのバランスを取る必要がある。社会においては、選択の権利についての議論には感情的な要素や個人的な信念が伴うことが多く、それは多くの映画や文学作品にも反映されています。例えば、1980年代の映画「初恋の味」は選択する権利の重要性を示しており、多くの中絶の権利擁護者によって引用される古典となった。

政治的なレベルでは、中絶問題は常に「生命の尊厳」と「女性の選択権」の間の大きな道徳的闘争であった。

さまざまな文化における中絶

中絶に関する法的および文化的見解は世界中で大きく異なります。サウジアラビアやカンボジアなど一部の国では中絶が禁止されているが、他の国では特定の状況下で中絶が合法的に認められている。ルーマニアを例に挙げてみましょう。1967年から1989年まで中絶が禁止されていたため、同国では妊産婦死亡率が高まりました。優生学の考えは、生命に関する文化的、社会的価値観を反映して、一部の国では中絶法にも深く根付いています。

テクノロジーは認識に影響を与える

コンピュータ技術の発達により、現代科学は胎児の痛みや母親とのつながりの生理的条件など、胎児の発育過程におけるさまざまな問題を研究・調査できるようになり、中絶に対する社会の見方も変化しました。多くの学者は、中絶について議論する際には新たな科学的発見を考慮に入れること、そして女性の選択と胎児の権利が合理的な倫理基準で扱われることを求めている。

中絶をめぐる論争を解決するには、古代の文化的、神学的、道徳的思考から始めて、それを現在の科学的理解と組み合わせ、より包括的で合理的な議論の枠組みを形成する必要があります。今日の社会は、この重大な道徳的、法的論争に対して、どうすれば共通の解決策を見つけることができるのでしょうか?