Language

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

Country/Area

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

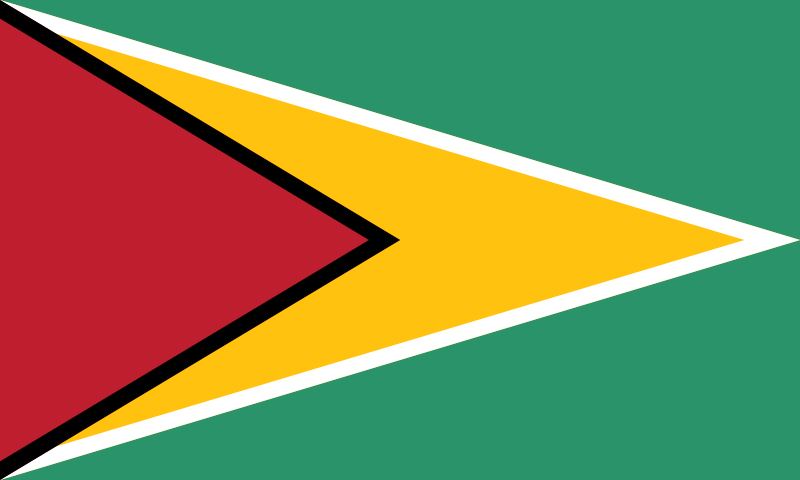

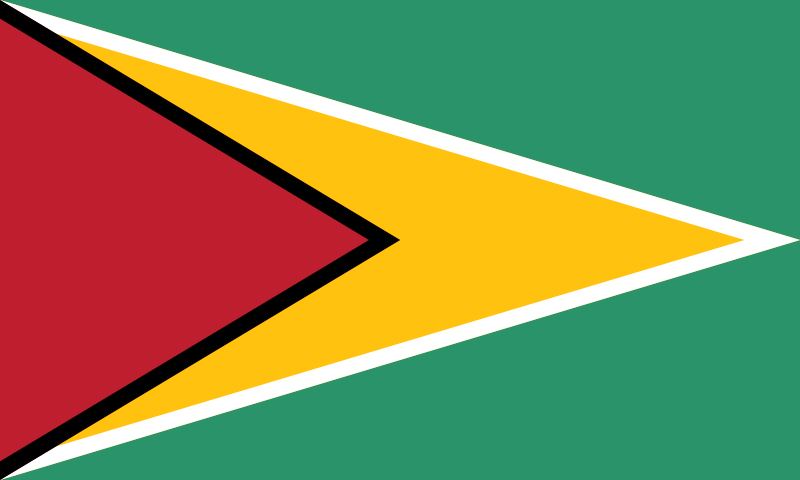

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

No result found

在数十年的科学研究中,HIV病毒的抵抗力引起了医学界的广泛注意。究竟为什么只有少数人能对这个致命病毒展现出强大的免疫力?这引发了人们对基因隐藏超能力的探讨。

根据统计,全球仅有不到10%的人口展示部分或完全抵抗HIV的能力。

历史

1994年,史蒂芬·克罗恩(Stephen Crohn)成为首位在各种检测中被发现完全抵抗HIV的人。尽管他与感染者有密切接触,他的免疫系统却未受到影响。这一现象主要是由于缺少CCR5受体,使得HIV无法感染白血球上的CD4。

这一受体缺失的状况被称为delta 32变异,这一变异与一些暴露于HIV但仍未被感染的人群有关,例如HIV阳性母亲的后代和性工作者。早在2000年,研究者便发现了一小部分在肯尼亚内罗毕的性工作者,尽管每年与60至70名HIV阳性客户接触,她们也没有显示感染迹象。

这些性工作者未曾发现拥有delta突变,这使科学家怀疑可能有其他基因因素导致对HIV的抵抗能力。

CCR5缺失

C-C 化学趋化因子受体5(CCR5)是白血球表面的一种蛋白质,作用于免疫系统。许多HIV病毒株利用CCR5作为共受体进入宿主细胞。研究表明,携带CCR5-Δ32突变的人能有效抵御使用CCR5作为共受体的HIV株。

研究还发现,这一变异在某些人群中已经遗传下来,导致CCR5基因的一部分缺失。从1981年到2016年的一项研究显示,拥有两个delta 32突变基因的人对M-tropic HIV-1株具有抗性。

TNPO3突变

2019年,科学家发现TNPO3的突变也能导致对HIV-1的抵抗。 TNPO3与病毒进入感染细胞的过程有关。来自一个拥有LGMD1F的家庭的血样显示出对HIV的抵抗能力。

虽然CCR5Δ32缺失阻止使用CCR5受体的病毒侵入,但TNPO3突变则能阻止CXCR4受体,从而对不同类型的HIV-1株也有效。

这突变显示了基因的复杂性与互动,甚至可能提供对多样化病毒的抵抗。

细胞毒性T淋巴细胞

细胞毒性T淋巴细胞(CTLs)在持续接触HIV病毒时,能提供一定的保护作用。内罗毕的性工作者在生殖道粘液中发现了这些CTLs,有助于防止HIV的传播。然而,这些CTLs在与病毒接触的空窗期中会失去效力,可能只是其他基因抵抗力的指标。

CTLS的作用强调了持续曝光与免疫反应之间的复杂关系。

非人类猿类的抵抗机制

非洲的黑猩猩对HIV的抵抗能力也引起了研究者的关注。这些猿类虽然感染HIV的速度较慢,但并非因为它们对病毒有更有效的控制,而是因为它们的身体缺少使HIV进一步进展至艾滋病的组织。

研究显示,黑猩猩缺乏CD4 T细胞以及传播HIV所需的免疫激活。这些发现可能为人类提供了抵抗HIV的新思路。

创造基因抵抗

尽管抗逆转录病毒治疗(ART)在延缓HIV进展方面取得了一定成效,但通过干细胞研究的基因疗法也被视为未来的解决方案。研究者透过操作造血干细胞,将HIV基因替换为附着在染色体上的工程化颗粒,形成的肽能阻止HIV与宿主细胞融合,阻断感染的扩散。

此外,基于锌指核酸酶(ZFN)的另一种方法能识别特定的DNA区域,使双螺旋断裂,并用于去除CCR5蛋白来阻止感染。此外,药物如 maraviroc (MVC)也能够与CCR5结合,阻止HIV进入细胞,尽管在某些类型的HIV中,效果可能有限。

环境因素与HIV抗性

虽然delta突变已经在特定人群中被观察到,但对于伊朗人群的健康个体与HIV感染者之间的影响却几乎不明显。这通常与许多人在这一变异下为杂合子有关,导致该突变未能有效阻止HIV进入免疫细胞。

基因抵抗力的形成不仅取决于基因变异,还受到其所在环境的影响。

在探索人类基因与HIV抵抗能力的过程中,我们或许还在边界上。未来会不会出现更具普遍性的基因疗法,让更多人具备抵抗HIV的潜力?