Language

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

Country/Area

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

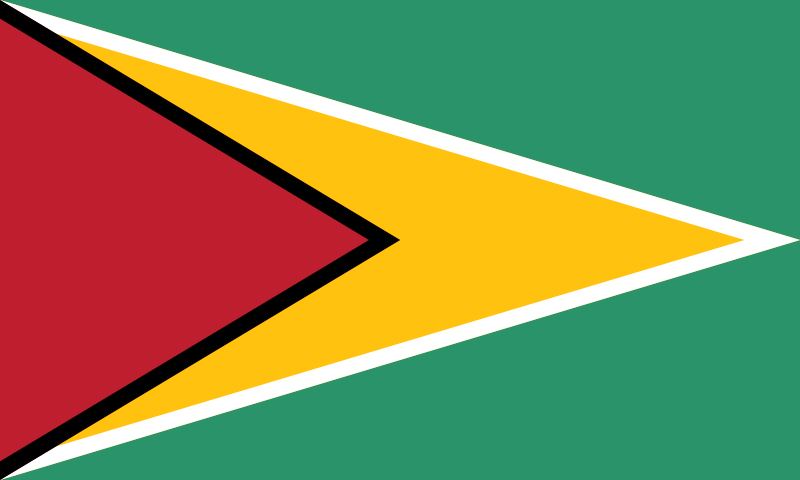

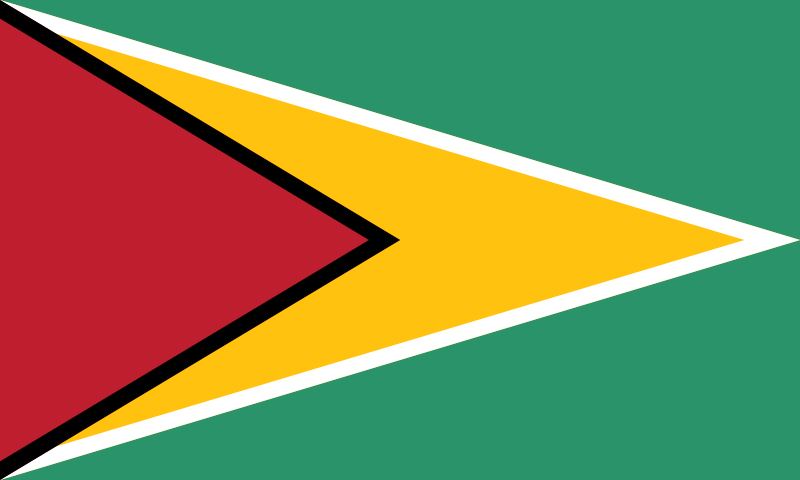

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

No result found

Dari zaman kuno hingga Perang Dunia II: Bagaimana roh pecahan batu giok memengaruhi taktik militer Jepang?

Dalam sejarah militer Jepang, semangat "Jade Broken" berakar kuat di hati para prajurit, dan spiritualisme ini ditunjukkan secara besar-besaran selama Perang Dunia II. Manifestasi paling langsung dari hal ini adalah "Long Live Assault", sebuah taktik yang menggunakan romantisasi dan idealisasi kematian untuk memicu gelombang kegilaan dalam situasi pertempuran yang sulit.

"Seorang pria sejati lebih suka menjadi sepotong batu giok daripada ubin utuh."

Asal usul batu giok yang pecah

Istilah "Jade Broken" berasal dari teks-teks Tiongkok kuno dan mengacu pada semangat mati demi martabat dan kehormatan. Semangat ini terus bergejolak dalam sejarah panjang Jepang, terutama di era militerisme Jepang setelah Restorasi Meiji. Menekankan kewajiban dan kehormatan prajurit menjadi landasan untuk melatih prajurit seperti Tano. Pemerintahan militer Jepang meminjam ide dari Bushido, yang mengajarkan orang-orang bahwa adalah kehormatan terbesar untuk tidak menyerah kepada musuh dan lebih baik mati daripada menyerah. Dalam konteks ini, "Serangan Banzai" secara bertahap menjadi serangan bunuh diri ritual yang mencerminkan kesetiaan mutlak kepada kaisar dan negara."Kematian didefinisikan sebagai kewajiban, dan perang adalah proses pembersihan jiwa."

Serangan Banzai pada Perang Dunia II

Selama Perang Dunia II, "Serangan Banzai" menjadi penggunaan umum di antara Tentara Kekaisaran Jepang. Ketika pasukan Jepang menghadapi kekalahan, komandan akan memerintahkan serangan di tengah pertempuran sebagai upaya terakhir. Taktik ini telah sepenuhnya diverifikasi dalam beberapa pertempuran di Amerika Serikat. Dalam Pertempuran Guadalcanal, menghadapi kekuatan senjata militer AS yang kuat, tentara Jepang melancarkan serangan mendadak dengan biaya yang sangat besar, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menahan tembakan senjata AS.Di Pulau Makin di Pasifik Selatan, para pembela Jepang tanpa rasa takut melancarkan serangan menyusul serangan angkatan laut AS. Namun, tindakan berani ini juga membawa hasil yang membawa bencana, dan sebagian besar tentara tewas dalam penyergapan tersebut. Situasi serupa kembali terjadi dalam pertempuran di Pulau Attu, dan tentara Jepang yang tersisa juga memilih untuk mengucapkan selamat tinggal pada medan perang dengan penyerangan. Mereka lebih baik mati daripada menyerah kepada musuh-musuh mereka, sebuah etos yang merupakan manifestasi dari romantisme militer yang mengerikan."Sebagian besar tentara Jepang yang ikut dalam penyerangan itu tewas, dan bahkan komandannya bunuh diri."

Situasi yang bergejolak dan semangat yang hancur

Seiring berlangsungnya Perang Dunia II, semangat batu giok yang hancur menjadi kepercayaan tentara Jepang dalam banyak pertempuran. Misalnya, selama pertempuran di Saipan, hampir 4.300 tentara Jepang melancarkan "Serangan Banzai" seperti yang diperintahkan ketika menghadapi kekuatan tembakan yang kuat dari militer AS. Pada akhirnya, serangan itu gagal dan hampir seluruh pasukan hancur. Karena para komandan tertinggi Jepang sangat yakin bahwa bunuh diri adalah hasil yang paling terhormat, mereka tampak relatif acuh tak acuh terhadap nyawa para prajurit.Dalam "Pertempuran Desa Mulan" di Manchuria, para prajurit Resimen ke-278 Jepang menghadapi pengepungan Tentara Merah Soviet dan memilih untuk melakukan "Serangan Banzai". Meskipun langkah ini menunjukkan semangat pantang menyerah para prajurit, itu tidak dapat mengubah arah perang. Pada akhirnya, mereka tidak dapat lepas dari nasib untuk dihancurkan."Bahkan dalam menghadapi kekalahan total, para prajurit Jepang masih mempertahankan keberanian untuk melawan."