Language

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

Country/Area

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

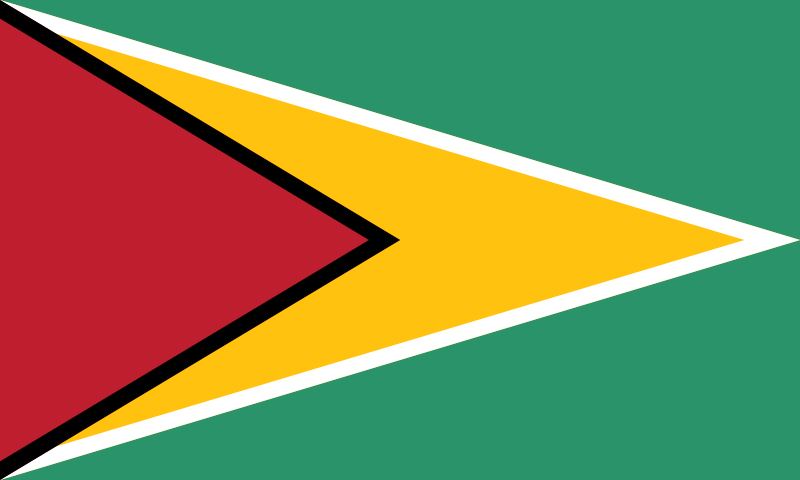

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

No result found

なぜブエンディア家のどの世代もその運命から逃れられないのですか?それは呪いですか、それとも運命ですか?

ガブリエル・ガルシア・マルケスの『百年の孤独』は、架空の町マコンドでブエンディア家の運命が絡み合う、魔法のようなリアリティに満ちた多世代の家族の物語を描いています。しかし、この家族の悲劇はすべて、逃れることのできない運命から生じているようです。これは呪いか運命か?

ブエンディア家の歴史的背景

この物語は、ブエンディア家の創始者であるホセ・アルカディオ・ブエンディアが妻のウルスラとともに故郷を離れ、マコンドを設立した壮大な家族の歴史に由来しています。この理想化された村で、彼らは不可解な事故や伝説的な瞬間を経験しました。物語が進むにつれて、ブエンディア家が直面する課題と運命は運命のように思えます。

「外部の力による干渉であれ、自己形成であれ、歴史の繰り返しは避けられません。」

家族の避けられない運命

ブエンディア家の人々はどの世代も、繰り返される運命から逃れることができないようです。ここでの運命論は、壮大な歴史の舞台における避けられない悲劇のようなものです。親の影響を受けて、子供たちは歴史の目に見えない束縛に抗えず、同じ過ちを繰り返す。

「ブエンディア家は過去に囚われた魂であり、彼らが下すあらゆる決断は歴史的悲劇の繰り返しです。」

呪いの根源

ウルスラは家族内での近親交配に対する恐怖を常に抱えており、それはほとんど家族の呪いとなっています。繰り返されるたびに不幸が伴い、ブエンディアの各世代は歴史的悲劇の連続であるかのように見え、彼女の心配は現実になります。そのような運命は人々に疑問を抱かせます:時間を超越する呪いのようなものは本当にあるのでしょうか?

「これらの運命のサイクルは家族の選択によるものですか、それとも外の世界の影響によるものですか?」

定められた運命

血統の呪いだけではなく、この運命は街の運命とも絡み合っているようです。マコンドの栄枯盛衰はブエンディア家の歴史のようなもので、どちらも逃れられないアイデンティティと運命を背負っています。このサイクルに入ると、物語自体が言うように、「すべてが運命づけられます。」

「すべての脱出は、再び出発点に戻る運命にあります。」

歴史の中で失われたキャラクター

ブエンディア家のメンバーは皆、自由意志を失った駒のようなもので、時間が経つにつれてそれぞれの苦境に陥ります。同時に、マコンドの歴史は、あたかも家族の面影が歴史の激流の中に漂い、逃れられないかのように、無数の幽霊のシンボルで満たされています。

思考の反響

ガルシア マルケスは、複数の物語を使って読者に運命の性質について疑問を抱かせます。悲劇を招いたのはブエンディア家の選択だったのか、それとも運命の鎖を背負って生まれてきたのか?家族の各メンバーはそれぞれの方法でこの呪いから逃れようとしているかもしれませんが、結末は似ており、考えさせられます。

結論

最後に、物語の終わりに、すべての運命が悲劇的な結末に昇華するとき、家族の悲劇は運命の無慈悲さと必然性を明らかにします。その過程で、私たちは、これが決して変わることのない選択によるものか、それとも逃れられない悲劇につながる運命的な取り決めなのか、考えなければなりません。