Language

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

Country/Area

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

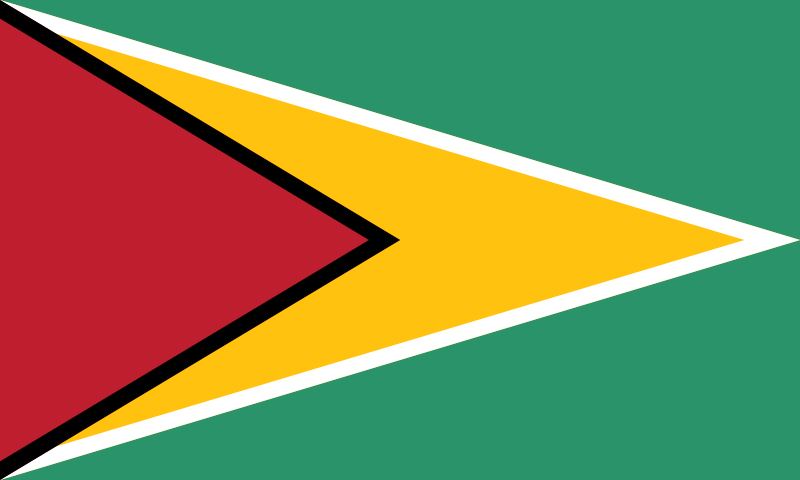

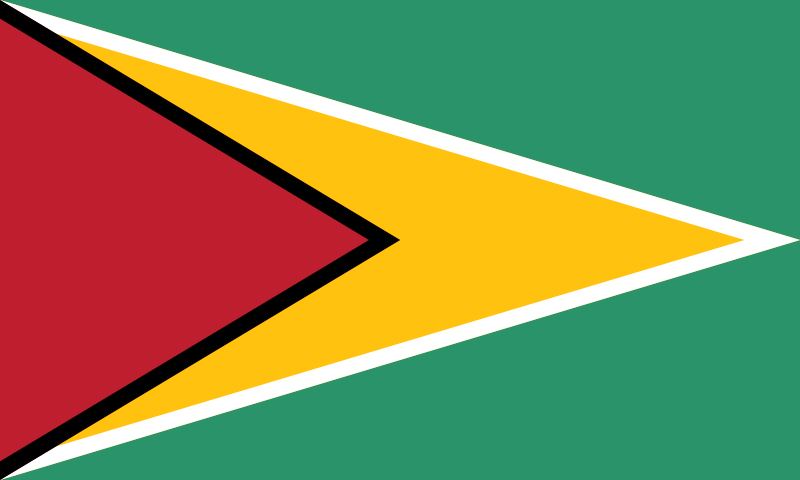

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

العربية

中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese

English

Français

Deutsch

Italiano

Bahasa Indonesia

日本語

한국어

Português

Русский

español

Tiếng Việt

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau

Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe

No result found

在精神病學的歷史中,維克多·塔斯克(Victor Tausk)於1919年發表的《關於精神分裂症中「影響機」的起源》一文,對理解精神分裂症患者的思維模式產生了深遠的影響。塔斯克通過對幾位患者的觀察和分析,描述了他們對一種神秘機器的信念,這種機器能夠從外部控制他們的思考與感受,這一概念在精神病學及文化中引起了廣泛的討論。

「精神分裂症的患者會感到自我與外界的界限模糊,似乎整個自我的經驗都是由一種外部力量所控制。」

塔斯克的研究表明,這種影響機的幻覺幫助患者解釋那些難以理解的事件,並提供了他們的某種因果解釋。這種機器的具體表現形式各異,常常逐漸從具體的身體影像轉變為更機械化、不再與其自身有任何相似之處的概念。

在一名年輕女性患者的案例中,她最初相信影響機與她的身體精確一致,隨後隨著幻覺的發展,這種機器變得越來越機械化,最終完全失去與她外表的任何關聯。這一觀察展示了影響機如何成為患者自我投射的外在表現,並揭示了性欲的回退至幼年自戀狀態的過程。

「這些患者對於當前技術的興趣促使他們試圖解釋影響機的運作,儘管無論他們如何理解,機器仍保有難以解釋的神秘性。」

塔斯克指出,患者在經歷一次精神病體驗後,會開始想像影響機的存在。這意味著,從某種意義上說,影響機的幻想是患者對現實的一種需求反應,顯示出精神分裂症已經發展到了較為嚴重的階段。

著名案例分析

詹姆斯·蒂利·馬修斯(James Tilly Matthews)是影響機最著名的例子之一。作為一名茶商和政治活動人士,他於1797年因在英國下議院大喊「叛國」而入院於貝斯利皇家醫院。馬修斯對他的「空氣織機」給予了詳細的描述,並在1810年發表了一本名為《瘋狂的插圖》的書,展示了他對這一機器的幻想及其運作方式的理解。

藝術與媒體中的影響機

在文學作品中,如《擺渡人》(One Flew Over the Cuckoo's Nest),敘述者「首席」布羅門(Chief Bromden)相信他所在的精神病房(包括工作人員)是一種服務於更廣泛的「聯合體」(Combine)的機器,這一描寫成為了影響機患者的著名虛構例子之一。

「塔斯克的「影響機」概念與現代社會的批評密切相關,尤其是對於電視等媒體的負面影響,這提示我們思考科技對人類的深刻影響。」

活動家傑瑞·曼德(Jerry Mander)在其著作《消除電視的四個論據》中也提到塔斯克的「影響機」,並然指出電視所造成的思維與感受的變化,讓我們不得不反思現代科技在我們生活中扮演的角色及其長期的心理影響。

對當前心理學的意義

塔斯克的研究對於今日精神健康的理解及治療提供了重要的視角。他的工作不僅揭示了精神分裂症患者的內心世界,也促使我們更深入地思考自我與外部世界之間的界限是如何構建及被質疑的。精神分裂症的「影響機」不僅是心理病理的具體表現,也反映了現代社會中科技與人類個體經驗之間複雜的交互關係。

塔斯克的驚人觀察讓我們重新思考自我與外界的關係,在科技不斷侵入生活的當下,我們是否也在無意之中成為了某種「影響機」的操作對象呢?